月別: 2017年7月

消化器系の病気

テーマ:アルコール性肝障害の特徴について

<重症型アルコール性肝炎(SAH)>

アルコール性肝障害は大量かつ常習的なアルコール摂取に基づく肝障害です。

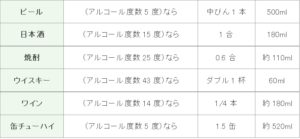

アルコール性肝障害の基準は、5年以上の長期にわたる過剰な飲酒

(エタノール換算で60g以上、3単位)が主体ですが、

女性、肥満者、アセトアルデヒド脱水素酵素2(ALDH2)に変異がある場合には、

それ以下の飲酒でも肝障害となります。

疫学的にはアルコール性肝障害は男性に多いです。

しかし、女性では男性より少ない飲酒量(エタノール換算で40g程度、2単位)でも

アルコール性肝障害を引き起こすことが知られています。

問題飲酒者は増加を続け300~400万人以上とされます。

気を付けないとすぐに2単位や3単位を越して問題飲酒者になってしまいます。

お酒の1単位(純アルコールにして20g)の換算表

5病型があります。

まずアルコール性脂肪肝、アルコール性肝線維症、アルコール性肝炎などの病態を示しますが、

最終的にはアルコール性肝硬変、アルコール性肝がんに至ります。

アルコール性脂肪肝では、肝小葉の30%以上にわたる脂肪化、大滴性脂肪肝が特徴です。

CTで評価可能です。肝臓のCT値が低下し、L/S(肝臓CT値 / 脾臓CT値)比が0.9以下になります。

アルコール性肝線維症では、中心静脈や肝細胞の周囲などでの線維化が特徴です。

アルコール性肝炎では、小葉中心部の肝細胞膨化・壊死、

マロリ小体(アルコール小体)の出現の他、多核白血球の浸潤がみられます。

アルコール性肝炎の一部では、禁酒しても炎症や肝腫大が続き、

多くは1ヶ月以内に死亡する予後不良な病型が存在します。

これは重症型アルコール性肝炎(SAH)と定義されます。

この重症型アルコール性肝炎(SAH)の認識は医療関係者の中でもまだ低く、

単なる急性肝炎と診断され、肝性脳症、感染症、急性腎不全、

消化管出血、エンドトキシン血症などの合併症が

出現してあわてることが多いようです。

SAHは白血球除去療法、顆粒球除去、

ステロイドや血漿交換(凝固因子の補充、過剰なサイトカインの除去)、

持続血液濾過透析(有害物質の除去、腎機能の代償)、

エンドトキシン吸着療法、肝移植などの集学的治療の導入で

救命率が上昇しているとはいえ、致死率は40%に達する重篤な病態です。

50歳以上でのリスクは高いです。生体肝移植の際には6か月以上の禁煙が必要です。

血液・造血器の病気

テーマ:慢性リンパ性白血病

(発症まで放置されがちな白血病)

慢性リンパ性白血病(CLL)とは、リンパ球の中でも成熟B細胞の腫瘍です。

とりわけ単一のリンパ球が増殖(単クローン増殖)し、

末梢血、リンパ節、脾臓などに浸潤するリンパ系腫瘍です。

外来診療では、肝脾腫や全身のリンパ節腫大で発見できることがあります。

病状は慢性の経過をたどり、臨床病期とも良く相関します。

CLL症例の50%に染色体異常がみられ、その3分の1にトリソミー12が認められます

このような情報があると、小児科の病気であると考えがちですが、さにあらずです。

CLLは60歳以降の男性に多いです。

CLLは細胞性免疫の低下、無γグロブリン血症等の免疫不全状態にあります。

ALLやCMLより免疫不全を合併しやすく、

自己抗体(Coombs試験陽性)が出現することがあります。

診断は、末梢血駅塗抹標本の形態診断により行います。

他の疾患の鑑別のため、自然乾燥標本の作製が推奨されています。

フローサイトメトリー、FISH検査などを用います。

治療は病期が進行して、症状が現れるまでは経過観察です。

体重減少、盗汗、発熱、全身倦怠感などの症状、

著しい肝脾腫やリンパ節腫大、貧血や血小板減少が出現した場合に、

初めて治療適応になるとするのが、一般的な見解です。

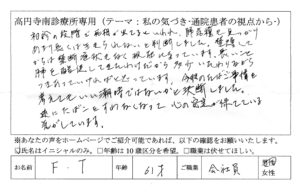

テーマ:患者の皆様からのメッセージ・ボード創設(その3)

ピア・カウンセリングの担当者をピア・カウンセラーといいますが、

職業的カウンセラーではないので、

専門家であるカウンセラー等の指導を受けておく必要があります。

コミュニケーションは双方向性であってこそ促進され、

望ましい関係性、すなわち信頼関係が気づけることになります。

そのための環境整備をしてみました。

それが、患者の皆様からのメッセージ・ボードの創設です。

これは、高円寺南診療所のオフィシャル・ホームページを

患者の皆様との交流の場とすることです。

一人一人の皆様が経験したこと、わかったこと、

つまり、体験的な知恵を共有財産化するためのツールとすることです。

テーマは:いずれも「私の気づき-通院患者の視点から」というものです。

個人情報保護の見地から、情報開示の範囲について、

「あなたの声をホームページでご紹介可能であれば、以下の確認をお願いいたします。」

としてチェックをお願いいたしております。

□氏名はイニシャルのみ。□年齢は10歳区分を希望。□職業は伏せてほしい。

そして、原稿は原則としてご本人の手書きとさせていただいております。

最初のケースは61歳会社員の男性、F.Tさん。

初診のF.Tさんの印象としては、一見して栄養不良で担がん患者を思わせました。

「担がん」とは、その時点でガンが体内にある、

つまり「患者さんががんを抱えた状態である」という意味です。

これは診断名ではなく、がん患者さんの病状を表す用語です。

低栄養状態で、姿勢のバランスが悪く、呼吸が浅く、雑音が入り、

眼光が冴えなく、顔色不良で、まったく生気というものを感じませんでした。

<これは、何か重大な病気がありそうだ>、という臨床経験で培われた特別な感覚です。

「死相が顕れている」などとは、滅多に口に出せる表現ではありませんでしたが、

直ちに調べておかなければ、手遅れになり、後悔することになると考えました。

「まず、たばこをやめていただきたい」と率直に、ご本人にお伝えしたところ、

「タバコを吸えないと、心の安定が得られなくなりそうなので、考えてみます」

というお答えでした。

症状は、全身倦怠感、呼吸苦や咳・痰であり、

診断は肺気腫、慢性気管支炎、栄養障害でした。

幸い胸部レントゲン写真では、腫瘍を疑わせる陰影はありませんでした。

その後のF.Tさんですが、別人のように輝いた表情で、

しっかりと前を見据えて生きているという印象に激変しました。

爽やかささえ感じられます。全身倦怠感、呼吸苦や咳・痰もほとんどみられません。

そこで、改めて喫煙状況についてお尋ねすると、すでにキッパリと禁煙し、

「今後も喫煙するつもりはない」と仰っていました。

納得と決断と実行によって、禁断症状も出現することなく、

心の安定が保てているとのことです。「たばこをすわないと心が不安定になる」というのは、

思い過ごしであったこと、自分で病気の原因を作っていたことに気づけたこと、

そして自力で禁煙成功を勝ち取って自信を取り戻された様子でした。

中毒・物理的原因による疾患、運動器疾患、救急医学

慢性腰痛の病態と治療上の問題点

<麻薬中毒者・依存者を増やさないために>

慢性腰痛は国民の間で有訴者数が最も多い疾患です。

原因が明確でない慢性腰痛の場合、原則として保存療法が第1選択となります。

保存療法とは生活指導、運動療法、理学療法、ブロック療法などを

併用しながらの薬物治療が中心となります。

椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症、脊柱変形などによる腰痛・坐骨神経痛など、

原因が明らかな場合も同様に保存療法が第一選択です。

しかし、残念ながら慢性腰痛を最も多く診療しているはずの多忙な整形外科医の多くは、

運動療法を具体的に指導する余裕はありません。

丁寧なドクターでさえプールでのウォ―キングを勧めるのが精いっぱいで、

ましてや私の知り合いの数少ない優秀なドクターや理学療法士でもない限り

水氣道®など具体的に紹介してくれようはずがありません。

また心身医学療法や認知行動療法などの心理療法が

慢性腰痛に有効なのは良く知られているはずですが、

整形外科医の多くは無関心です。

さて、特に高齢者で注意が必要なのは、鎮痛剤の使い方です。

従来、一般的に処方されている鎮痛剤(非ステロイド性消炎鎮痛剤)の長期服用は

様々な障害をもたらすので問題になっています。

そこで、心身医学療法や心理療法を試みることもなく、

無効と判断するなり難治例とし、手術を勧めてしまいます。

最近は様々な低侵襲手術が開発され

患者の負担を軽減しつつ安定した成績を挙げていますが、

それでも術後一定の頻度で遺残性疼痛が生じます。

術後も続く痛みへの対応は、必ずしも十分ではないように見受けられます。

そこで手術ができなかったり、手術でうまくいかなかったりするときに

麻薬性鎮痛薬(オピオイド)の使用を積極的に勧める整形外科の権威が、

一般医にも、一般人にも大きな影響力を及ぼしています。

その際、速効性と持続性の両者を併せ持つ麻薬が理想的であると唱えています。

私自身もやむを得ないと判断したケースで使用することもありますが、

麻薬類似物質であることをきちんと説明せずに、

安易に処方されつつある現状に大きな懸念をいだいております。

ミスを繰り返さないために、その2

ミスを繰り返す原因のを探ると他にもありました。

指示を受けると「今まで通り」と何も考えずに動いてしまうことです。

「今まで通り」楽ですねぇ~。考えず、体を動かせばよいのです。

今まで通りでも考えずに動いているのでミスをするのです、

指示が変わると更に早合点し、今まで通りこなそうとすると、

「!」となって慌ててしまう。

よくあります。

ここで、一旦「何のため」と内容を吟味する。

意図を考えてから動く。

理解できなけければ、確認する(前回につながります)。

頭を使って行こうと思います。

皆さんこんにちは。

今回も多種多彩の曲を揃えて、

とういうことで、今回の一言、「昼夜を問わず中也を読む」です。

活水航法は、文字通り身体の「水」を「活かす」ことを目的とする航法です。

そもそも東洋医学では「気・血・水(き・けつ・すい)」が

体内を巡ることによって、体が正常に機能すると考えます。

気は元気の気(エネルギー)、血は血液に対応するのに対して、「水」は体液です。

それぞれ理気航法、調血航法、そして活水航法が対応しています。

この「水」が必要以上に体内に溜まって悪さをすることを「水毒」と考えます。

代謝が低下している人や冷え症の人は水毒になりやすい体質といえます。

水毒は生活習慣の改善、具体的には食生活の見直しや、

適切な運動習慣を身に着けることで改善できます。

水氣道の活水航法とは、まさに、この「水毒」を解消することを目的とする航法です。

水氣道の活水航法は、また、水毒を改善することで、

気と血のめぐりも相乗的によくすることができます。

日本水氣道協会 上席支援員 水氣道従弐段下

水氣道活水航法 直伝 林 亮博(はやし あきひろ)

ARCHIVE

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年9月

- 2023年7月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年9月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月