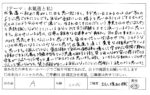

①水氣道に初めて参加した日を思い起こすと、

まず思い出されるのは水が羊水のように感じられたことです。

②自分が母胎にいた様子を思い出すことはできませんが、

元々はこのような水の中で過ごし、

生まれ出てきたのだという事実を

水の中でぼんやりと再認識しながら、

ここにいる自分と向き合う体験をさせて頂いているように思います。

③水の中にいる時は、日常の雑多な出来事から離れ、

目の前の動きのみを思考しやすくなると感じます。

④毎日の忙しい生活の中では、

このような心の状態になることは少ないと感じ、

水氣道を通して貴重な体験ができていると思います。

⑤個人ではなく集団活動であること、

鍛練の場として守られた空間で静かに活動できること、

尤も治療や予防という共通の目標を持ち、

労わりあいながら安心感を抱ける空気が

スポーツジム等との違いであるようにも思います。

⑥時々、ユーモラスな動きに、

心の中でクスっと笑いながらも、

笑う余裕が出ている自分になったことに感謝して

続けていこうと思います。

////////////////////////////////////////////////////////

A さんのレポートを受け取り、最初のセンテンスを読んだときに、とても驚きました。

そして、最後まで読んでみると、Aさんは水氣道の創始者である私よりも遥かに水氣道に親和性のある体質の持ち主なのではないかという印象を持ちました。

そこで、Aさんと共に水氣道を行っている何人かの修錬生や支援員に、対番(世話役)としてのコメントを求めたところ、いずれもその役割を果たすことが難しいようでした。

その理由は、第1センテンス①で<水が羊水のように感じられた>との報告があります。

これが水氣道の稽古初日というのは初めてのケースです。実際にそれを体感できるのは早い人で修錬生、支援員になってもその感覚を味わったことがないという人もいます。

私自身は水氣道をはじめて3年程が経過して、ようやくその感覚を得た記憶があります。

声楽の世界では、声楽理論を意識せずに、また特別な訓練をせずに自然に美しい声で歌える「自然歌手」と言われる人達がいることが知られていますが、Aさんは同様に「自然水氣道家」といっても良い資質を持っている可能性があります。

第2センテンス②では、<ここにいる自分と向き合う体験>について触れられていますが、この体験を明確に意識できるようになるになって、さらに稽古を重ねていくことではじめて<水が羊水のように感じられた>という経験ができることが多いです。

再体験を通しての「今ここ」での「気づき」を得る心理療法が実際にあり、ゲシュタルト心理学として知られています。

第3センテンス③では、<目の前の動きのみを思考しやすくなると感じます。>とあります。

一般的には、考え過ぎの状態のときには、身体が動きにくくなり、ミスしやすい状態になります。

そこで、自分の注意を内側ではなく、行動に向けてみるのが水氣道の思考法です。顔を上げる・胸を張る・軸足を深く踏み込む・水底を蹴る感じで歩く・水の浮力に身体を委ねる・水の抵抗を感じながら動作する・首を振って周りの状況を確認する・掛け声を掛けあう等のように、実際に行動することで、自分の注意が外側に向き、考え過ぎの状態を防ぐことになります。

水氣道はメンタルトレーニングでもあり、思考を変えますが、感覚に磨きがかかることとあいまって姿勢・呼吸・動作を変え、さらに日常の行動全般を変えていくトレーニング です。

また、内面の思考を深めるにつれて実際の行動は力強く、思考を実現しやすくなります。表層的な理解しかしていなければ、行動に移してもおざなりになります。

また、その結果についても関心が払われません。つまり、一過性で経験内容が蓄積されないような行動の連続となります。

しかし、目の前の動きを深く掘り下げて、それが自分の行動全般にとって重要な意味があることを認識して動きはじめたら、しめたものです。

それは自分の一挙一動の流れに関心が払われ、新たな気づきや発見とともに、永続的な学習の積み重ねが可能になり、体験内容が体系化されて実践的で合理的なものへと変革していく転機となることでしょう。

水氣道を経営学の宝庫であると語る人がいますが、このあたりのことに気づいて、それを表現しているようです。

第4センテンス④は、一言でいえば、日常性の打破です。水氣道は小さな転地療法でもあります。

陸上環境から水中環境へというのは、非特異的変調作用という、とても大きなインパクトを心身に及ぼします。水氣道であれば、少なくとも小一時間の時間を確保できれば転地療法が可能です。ですから、この転地療法は多忙な方にお勧めです。

さて<このような心の状態になること>とは、実際にどのような心の状態を指すのかはAさんから直接教えていただかなければわかりませんが、文脈から推定すると、この状態がまさにマインドフルネスなのではないかと推定することができそうです。

マインドフルネスとは、一般的には今現在において起こっている内面的な経験および外的な経験に注意を向ける心理的な過程であるとされます。また、今この瞬間の自分の体験に注意を向けて、現実をあるがままに受け入れることであるともされます。

第5センテンス⑤は、まさに水氣道の特質、その核心部分に迫っています。集団の中にあって、自分という個としての実感を見失わず、むしろ自分自身の本来のペースを集団に委ねることによって取り戻し、全体との調和が導かれるようになるのが水氣道です。

逆に、しかも、残念ながら、しばしば見受けられることでもありますが、全体のペースに自分を表面的に合わせようとしては、かえって自分自身を見失ってしまい、水氣道での感謝を味わうことはできなくなってしまいます。

ここでペース(pace:語源はラテン語passus [ひとまたぎ、歩幅、階段])は、本来一人一人の体格が様々であるように互いに違っていて当然です。

さらに、ペースというものは本来一人一人にとって固有のものではありますが固定的なものではないからです。

つまり、同一の個人であってもその時その時によって体調や気分が一定していないように、その個人の心身のペースはその時その時によって異なります。

しかし、ペースには身体的要素や心理社会的な要素ばかりでなく霊的な要素もあると受け止めるのが水氣道のペースに対する深い理解の仕方です。

全体のペースというものは個々の参加者のペースと無関係ではありません。

限定された特別な時空内、つまり一定のスペース(space:語源はラテン語spatium [空地、空間])と一定の時間帯の枠組み中で、互いの存在と役割の意味を認めあう関係、そして神ならぬ不完全な存在である人間同士として至らぬ点を互いに赦し赦される関係、そうした関係性を構築していく過程で、個々の人間としての器を育んでいくことが水氣道の創造性であり霊性であるということになります。

特定の時空における特定の個人の特定の言動は、必ずしもその本人の本質を反映するような永久不変のものではなく、移ろい流れていくものです。

たとえどのような修業を経て人格を磨いている人であっても、たびたび、その『思い、言葉、行い、怠りによって罪を犯してしまうのが人間である』、ということを知ることが知の始めであり、人としての謙虚さであり、水氣道の赦しの霊性の源泉である、ということができると思います。

第6センテンス⑥で、Aさんは水氣道とユーモアの関係について端的にご自分の生きた体験を通して触れてくださっています。

水氣道の<氣>は身体による呼吸のみならず、魂による呼吸をも包含する実存する生きた概念です。魂による呼吸とは祈りと感謝です。その場合、祈りは呼気、感謝は吸気に相当します。これは、水氣道の神髄に関わる重要事項でもあります。

ARCHIVE

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年9月

- 2023年7月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年9月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月