月別: 2021年10月

水氣道の新たなファシリテータ認定航法として「交差航法」が加わりました。

これにより、ファシリテータ資格認定がF1~F5の5種・5段階となります。

フルネームとラテン語名を付して公式名称を初公開します。

F1:憐みの「親水航法」(Kyrie:キリエ)

F2:栄光の「いきいき体操」(Gloria:グロリア)

F3:確信の「五航法」(Credo:クレド)

F4:感謝の「交差航法」(Sanctus:サンクトゥス)

F5:祝福の「のびのび体操」(Benedictus:ベネディクトゥス)

以上です。

水氣道6級(初等訓練生)の方は、水氣道5級(中等訓練生)に昇級すると、F1とF2の資格取得を目標とします。

また水氣道5級(中等訓練生)の方は、F1とF2の資格を取得できていることが水氣道4級(高等訓練生)に昇級する条件となります。

そして、水氣道4級(高等訓練生)は、F3、F4、F5の資格を取得することで、水氣道准3級(特別訓練生)となり、ジェネラル・ファシリテータとして訓練生の課程を卒業し、『修錬生』へと成長していただくことになります。

毎年10月は小審査の月ですが、進級対象者はありませんでした。

ファシリテータ認定者は4名です。

ファシリテータ認定:4名

「いきいき体操ファシリテータ」F2

5級(中等訓練生)大野道子さん、福丸慎哉さん

「交差航法ファシリテータ」F5

4級(高等訓練生)濵屋幸一さん、植田栄喜さん

註:今後「交差航法ファシリテータ」資格取得は、F4になりますが、上記の2名は、既に他の4種のファシリテータ資格を取得しているためF5になります。

以上4名となります。

インフルエンザワクチン接種について

インフルエンザワクチンは、インフルエンザを医学の力で予防することができる方法です。

それでは、どうしてインフルエンザワクチンを打つことで、インフルエンザを予防できるのかのメカニズムをごく簡単に解説します。

インフルエンザワクチンは、インフルエンザウイルスの感染性をなくした状態(不活化といいます)で接種します。体内でこの感染性をなくした弱いウイルスと戦わせることで、インフルエンザウイルスに対する免疫を獲得することができます。免疫を獲得することによって、感染を防ぐことができるようになるのです。

ワクチンは、流入元となる周辺諸国で最近流行したインフルエンザA型ウイルスに対するIgG抗体を獲得させることを最大の目的として製造されます。そして、ワクチンで血中の中和抗体を高めておけばインフルエンザに感染しても、直接の発症の要因となるウイルス血症は抑制されます。また発症に伴う合併症(突然死、脳症、脳炎、ライ症候群など)の抑制も期待できます。そのため、インフルエンザ罹患に伴う合併症の発現により、脳が侵されたり、異常行動が発生したり、倦怠感やうつ状態が長引くこともあります。

つまり、インフルエンザ感染症は、身体ばかりでなく精神の不調を招くこともあるのです。

Q インフルエンザのワクチンは、いつまでに打ったらよいですか?

A インフルエンザワクチンを打って、免疫を獲得した場合、その有効期間は約5ヶ月です。そのため、流行シーズンである12月から3月には効果を発揮してもらうためにも早ければ10月上旬、遅くても12月上旬にはインフルエンザワクチンを接種しておくことがおすすめです。

とくに、過去においてワクチンが効かなかったと感じている方や流行期の終わりころに感染してしまったという方は、まず10月初旬に初回の接種を済ませ、年を越さないうちに2回目の接種によるブースター効果や効果期間延長を狙うというのも有効な作戦だと思います。

12月以降の流行期になって慌てて接種のために受診される方の中には、すでに感染されていて、潜伏期のために発症に気が付かないまま、待合室等でウイルスをまき散らす結果を招くリスクが高くなります。また、流行期であるにもかかわらず、完全予約制にすることなく、フリーアクセスでワクチン接種を続けている医療機関も少なくないのが実情です。この現状は、とても残念なことであり、ただちに改めるべきではないかと考えます。

杉並国際クリニックでは、例年9月下旬から予約名簿を作成し、10月初頭から順次接種を開始し、同月末にほとんどの接種が済むように手配しています。例外的にワクチンの在庫がある場合に限り11月中旬まで延長することもあります。ですから、12月以降の接種を希望される方は当クリニック会員の皆様であっても、在庫切れのため、お受けすることはできません。

なお、インフルエンザが猛威を揮うまで接種をためらう方もいらっしゃいますが、賢明な選択ではありません。かつてよく耳にした声が、「インフルエンザワクチンを接種したのに、罹ってしまった。ワクチンは効きません。」というものです。

たしかに、ワクチンの予防効果は完璧ではありませんが、ワクチンが効かなかったというお話をされる方の多くが、流行期に入ってから接種された方でした。中には、「ワクチンを接種した翌日にインフルエンザに罹ってしまった。」とおっしゃる方までありました。

ワクチンを接種して、予防効果を発揮できる状態になるまでに2~3週間は必要であること、ワクチン接種の翌日に発病したとしたら、それはワクチン接種による発病ではなく、接種以前に罹患していたのが潜伏期を経て発症したと考えられるからです。ちなみにインフルエンザの潜伏期は1~5日(平均3日間)です。ですから、理論的には、発病の5日前にはすでに感染している可能性が高い、と考えることができます。

インフルエンザワクチンを打つことで、健康な65歳以下の方のインフルエンザの発病割合を70〜90%減少させることができました。また65歳以上の健康な高齢者がインフルエンザにかかり、肺炎などとなって重症化して入院する割合を30〜70%減少させたました。また65歳以上の高齢者福祉施設に入所している高齢者については34~55%の発病を阻止し、82%の死亡を阻止する効果があったとされています。

昨シーズンにインフルエンザワクチンを打った方も、5ヶ月程度で免疫がなくなってしまうため、そして、毎年流行するウイルスのタイプが異なるため、今シーズンには改めて新しく準備されたワクチンを接種することが必要となります。つまり、インフルエンザワクチンは毎年打つ必要があるのです

臨床産業医オフィス

<高円寺南労働衛生コンサルタント事務所>

産業医・労働衛生コンサルタント・第一種作業環境測定士・衛生工学衛生管理者

飯嶋正広

パンデミック後の日本の医療のあるべき姿を展望して、これまでの私が辿ってきたステップの概略を振り返ってみました。

第1ステップ:

西洋医としての視点+自然療法医としての視点<平成元年~同18年>

⇒総合医を目指して

背景:

日常診療においては、体質病(冷え性、低血圧、アレルギー体質、慢性疲労など)での対応経験多数。単に「自律神経失調症」と診断されるのみで、適切なケアを受けられないで困っている人々の多さを認識する。

アトピー性皮膚炎を中心に複数のアレルギー疾患に苦しめられている人々を支援していたが、次第にパニック障害の相談が急増してきた。

新たな臨床的課題を発見した。それは、身体症状に囚われるあまり、「心の問題」への気づきが欠如している症例の多さであった。

また職場不適応の相談も徐々に増加していった。心療内科をはじめとする心身医学の必要性を痛感するに至る。また、保険診療制度の限界に直面するようになる。

成果:

内科認定医、アレルギー専門医、リウマチ専門医、漢方専門医、温泉療法専門医、

水氣道創始・活動開始、

慶應義塾大学法学部法律学科(通信制)卒業:

卒業論文テーマ『違法な行政指導に対する法的救済について-医師の裁量権と個別指導』

第2ステップ:

身体医としての視点+精神医としての視点<平成19年~同31年>

⇒心療内科指導医・専門医を目指して

背景:

日常診療においては、アトピー性皮膚炎やパニック障害の対応が一段落したあと、難治性の慢性疼痛性疾患(線維筋痛症)や慢性疲労症候群の相談が増加した。これらの疾患は、世界に冠たるわが国が誇る「国民皆保険制度」に基づく「健康保険制度」の弱点を突いてくるが如くでありました。

少なからざる症例は決し臨床的に難治性なのではなく、有効な治療手段があるにもかかわらず、「健康保険制度」によって提供できる医療サービスの枠組みから外れてしまうがため制度的難病として放置っされてしまうという不幸であった。

また、疾病により家庭や職場での活躍の場を失い、離婚や失業の憂き目に直面するケースも目立つようになってきた。この間、からだの健康管理から、こころの健康管理にまで専門性を拡張してきたが、労働などの社会的な健康管理という視点が不可欠であるという厳しい現実の壁に直面するようになった。

成果:

心療内科専門医、産業医・労働衛生コンサルタント

聖楽院創立・臨床聖楽法創始、外国語診療(主に英語)の本格化

旧体制(高円寺南診療所)の総括:自由アクセス制の終了

第3ステップ:

臨床医としての視点+産業医としての視点<令和元年~ >

⇒『臨床産業医』の開拓者を目指して

背景:

超高齢社会の到来に備えて、生涯現役を目指す皆様のための診療体制の確立が急がれる段階となった。

そのためには人々の居場所は家庭と医療・介護機関だけではなく、一日の活動時間の多くを過ごす職場における健康管理体制の充実に貢献すべきであると考えるに至った。

すなわち、外来診療と職場の健康管理指導の境界はなく、むしろ相互に補いつつ調和的に発展していくことが必要であることに思い至る。そこで、からだとこころの総合臨床専門医としての強みを生かしつつ、限られた時間を効率的に活用する必要が生じた。

その目的を果たすために、契約や連絡支援などを専門業務紹介エージェントに委ね、産業医固有の専門業務を集約的に実践するため『嘱託臨床産業医』モデルの提唱し、直ちに実践を開始し、徐々に展開し始めている。

成果:

新体制(杉並国際クリニック)の発足:

完全予約制・会員制への移行

心療内科指導医・日本心療内科学会評議員

『嘱託臨床産業医』モデルの提唱および実践、「新型コロナウイルス感染症に対する統合医学的アプローチ」の提唱および実践

総括:

我が国の「健康保険制度」について、より具体的に言えば、「健康保険証」という名称は、国民に謝ったメッセージを与え続けてきたように思います。

なぜなら、「健康」を守るためには、健康増進や予防が必要であるにもかかわらず、一切の保険給付がありません。

保険給付がないということは、保険医療機関は健康増進や予防活動を実施するためには不採算業務として覚悟しなければならないということになります。

ですから、「健康保険証」という名称は「疾病保険証」と改称するのが適切だと考えます。

新型コロナ感染対策に関して、全国の保険医療機関が、一定のノウハウを持ちながらも身動きが取りづらかった主な原因も、実は健康保険制度の制度的限界にあった、このことを指摘する声が聞こえてこないのも残念な話です。

もっとも、幸いなことに少子超高齢社会となったとはいえ日本は大きな潜在能力を保持しています。その資源を有効に活用するためには、定年制の延長、生涯現役を求める人々に対する手厚い支援であると考えます。

ですから、このような活動の拠点はこれまでのように医療機関から介護施設や在宅医療の方向にシフトし続けるのではなく、働く現役世代の健康水準を向上させるために、企業の職場に目を向けていくことが不可欠になっていくのではないかと考える次第なのです。

どなたにも故郷があるように、私にも故郷があります。

私は茨城県の水戸市に生まれ、父の仕事の関係で幼いころに土浦市に転居。そこで小学校に入学し、その後、県南西部の利根川のほとりの猿島郡境町で小学生時代のほとんどを過ごし、6年生になるときに再び水戸に戻りました。茨城県は旧常陸国と旧下総国の北西部から成り、長い幕藩体制の伝統によるものか、それぞれ言葉や風土や人情に、微妙な違いがあるのを感じ取ることができます。

誰にでも思い出があるように、私にも思い出があります。

物心つく以前の水戸の暮らしについては、極めてかすかな記憶しかありません。十年ひと昔と言いますが、およそ十年ぶりに訪れた土浦や境は、さまざまな記憶が残っていたのですが、それでも幼い時に感じていた広い空間や長い距離が、縮小して、凋んでしまっていて、まるで自分がガリバーのような巨人になってしまったような錯覚にとらわれたものでした。

幼い頃の思い出は、日頃は自分だけのものになってしまっていることに改めて気が付かされます。

妻や今はすでに成人となった二人の娘たちとも共有することのない時間と空間に身を任せることを、ことさらに淋しいとは感じないまでも、何か、そこはかとなく、しみじみとした独特な感覚に襲われます。半世紀を経ても変わらず残り続けている景色や建造物もある一方で、まったく別の光景や風景に変貌してしまっているものありです。

とりたてて探し求めるというのでもなく、偶然にも、ふとしたきっかけで、長い間忘却の彼方にしまいこまれていた思い出の種に再会できたとすれば何と幸いなことでしょう。

そういえば、かつてこのあたりに、こんなものがあった、こんなことが起こった、そのとき自分はこんなだった、など思い出とはかならずしも経時的に萎縮していくものではなく、まるで水を得て復活したかのような種子のようにどんどん成長していくこともあります。その思い出の植物がやがて花を咲かせ実を結ぶに至るかどうかは別であるとしても。

郷里とは言いましたが、帰省先の近所には旧友や知人は全くいません。それに加えて水戸市近郊の父母のそれぞれの実家の界隈にも顔見知りといえる人々はほとんど過去の人になっています。

果たしてそれでもわが故郷と呼ぶことができるのか、と自問自答してみるのですが、やはり、故郷は故郷なのだと思います。その故郷の他に故郷と呼ぶにふさわしい土地がないために、そのように思われるのかも知れません。故郷とは、過去に遡る対象であるばかりではなく、未来に向けて成長していく樹木の根のようなものでもあるからです。

故郷喪失ではなく、故郷創出という視点から、これから故郷探訪の旅に出発したいと思います。

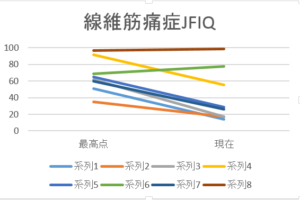

<線維筋痛症 JFIQの経過報告>

(図1)

JFIQは線維筋痛症の経過観察に欠かせない指標です。

最高点が100点で、20点未満が正常値になります。

(図1)は左側が初期時の点数、右側が現在の点数でその2点を結んだものです。

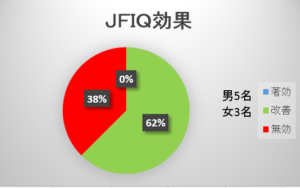

( 図2)

(図2)は線維筋痛症の治療効果の割合を表したものです。

50以上点数が下がると「著効」です。

20以上50未満点数が下がると「有効」です。

20未満の点数の低下は「無効」の判定となります。

<今回の考察>

正規性の検定で初期値、現在値共に正規性がありました。

その後、関連2群の検定と推定を行いました。

1)統計的にみて、JFIQスコアが有意に改善したことが証明されました。P(危険率)=0.001%でした(図1)

pが0.05以下であれば統計学的優位である。

pが0.01以下であれば統計学的に極めて優位である。

2)JFIQスコアの判定基準として、20点以上改善されると治療が有効、50点以上改善されると著効となります。

今回、 9名の平均で 24.3点改善していたため、全体として鍼治療は 有効であったと言えます。

個別でみると、著効0名(0%)、有効5名(62.5%)、無効3名(27.5%)でした。(図2)

杉並国際クリニック 統合医療部 漢方鍼灸医学科 鍼灸師 坂本光昭

アルベール・カミュ作 『ペスト』を読むNo1

いつまで続くのか一向に先が見えない新型コロナ禍。このような疫病が、かつては名作を生みました。そこで目下、読み進めているのがアルベール・カミュ(Albert Camus)のペスト(La Pest)です。ペーパーバックで350頁超のフランス文学を読み終える頃には、コロナが終息していてくれたら、と祈りつつ訳読を始めることにしました。

この作品は正体不明の語り手(最後になって明かされる)によって進行するそうです。

また、よそ者のジャン・タル―という人物の手帳がもうひとつの語り手となるというのだから手が込んだ構成なのだろうと想像しています。

登場人物はベルナール・リウーをはじめカステル、リシャールなどの医師たち、患者としてはリウーの患者で喘息もちの老人(名前が提示されない)が登場するそうです。

また、コタールという絶望に駆られた犯罪者、予審判事で「ふくろう男」と呼ばれるオトン氏、イエズス会の神父で博識かつ戦闘的なパヌルー師、初級公務員で作家志望のジョセフ・グランなど、それぞれ興味深い人物が登場して物語が展開していくそうなのです。

あらすじ

はじまりは、医師のベルナール・リウーを階段で躓かせた一匹の死んだ鼠だった。やがて、死者が出はじめ、リウーは死因がペストであることに気付く。新聞やラジオがそれを報じ、町はパニックになる。死者の数は増える一方で、最初は楽観的だった市当局も対応に追われるようになる。

やがて、町は外部と完全に遮断(ロックダウン)される。脱出不可能の状況で、市民の精神状態も、生活必需品の価格の高騰も相まって困憊してゆく。一方で富裕な家族はほとんど不自由しない。ペスト対策による「実効ある公正さによって、市民の間に平等性が強化されそうなものであったのに、エゴイズムの正常な作用によって、逆に、人々の心には不平等の感情がますます先鋭化される」に至る。完全無欠な死の平等だけは残されるが、誰もこの平等は望まない。

新聞記者レイモン・ランベールが妻の待つパリに脱出したいと言うので、犯罪人コタールが密輸業者を紹介する。逃亡者であるコタールは町を出る気はなかった。イエズス会神父のパヌルーは、ペストの発生は人々の罪のせいで悔い改めよと説教する。一方、リウー、ジャン・タルー、ジョセフ・グラン(初級公務員)は必死に患者の治療を続ける。タルーは志願の防疫隊を組織する。

新聞記者のレイモン・ランベールは脱出計画をリウー、タルーに打ち明けるが、彼らは町を離れる気はない。やらねばならない仕事が残っているからだ。リウーの妻も町の外にいて、しかも病気療養中だということを聞かされたランベールは考えを改め、リウーたちに手伝いを申し出る。

少年が苦しみながら死んだ。それも罪のせいだと言うパヌルー神父に、リウーは抗議する。確かに罪なき者はこの世にはいないのかも知れない。神父のパヌルーもまたペストで死んでしまうのだから。

災厄は突然潮が退いたように終息する。人々は元の生活に戻ってゆく。ランベールは妻と再会でき、コタールは警察に逮捕される。流行は過ぎたはずなのに、タルーは病気で死んでしまう。そして、リウーは療養中の妻が死んだことを知らされる。

市中はペスト終息であちこちから喜悦の叫びが上がっている。しかし語り手は、ペスト菌は決して消滅することはなく生き延び、いつか人間に不幸と教訓をもたらすために、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに現れるだろう、自分はそのことを知っている、と述べて物語を締めくくる。

・・・・・・・・・・・・

医師が3人も登場するというので、現在、私自身が置かれている状況に照らし合わせて読むことになりそうです。

訳読の続きは、また来週です。お楽しみに!

10月1日現在、おかげさまで

当院オリジナル漢方レシピ(初版レシピ)を継続的に服用されている方の中では、

昨年の開始期以来、新型コロナ感染者はCPR検査陽性者ともに

一例の報告も受けておりません。

幸い、このレシピを参考にしてくださった全国の医療機関のドクターの皆様から、

たいへん効果的であったとの感謝のメッセージが次々と届いております。

今後も、当クリニックのレシピをご活用いただいている皆様の中で、

新型コロナ感染症発症者やコロナ検査陽性者の報告があり次第、

ただちに、その旨をHPにてご報告お伝えいたします。

なお、近年支配的となっている感染性の高いデルタ株等の変異ウイルス対策のため、

全国の医療機関から問い合わせをいただきましたので、

新たな改訂レシピを考案致し、ここで公開することにいたしました。

10月1日(金)

新型コロナ禍の影響で、組織としての『聖楽院』の活動は引き続き中止していますが、創始者の飯嶋個人としては、ポスト・コロナに備えて地道に準備をしています。

目下の活動拠点は、ごくささやかですが東京と茨城です。

<東京>

私は及川音楽事務所所属アーティストですが、現在はリハビリ中です。

実は、自宅の近所(杉並区和田一丁目)の救世軍ブース記念病院の程近くにある「めいた音楽院」にて、金曜日の19:30から小一時間程、声楽の稽古を続けているのです。

そこでは、K.Mさんという得難い女性伴奏ピアニストに出会うことができました。

彼女は、さるコンクールにおける公式伴奏者なので、来年は、そのコンクールにチャレンジする予定です。

定番練習曲

Caro mio ben(いとしい私の恋人)/作曲:G. Giordani(1753-1798) <作詩:不明>

定番リサイタル用

この道 /作曲:山田耕筰 <作詞:北原白秋>

定番リサイタル用

Spirate pur spirate(どうか吹いておくれ)/作曲:S.Donaudy(1879~1925)<作詞:アルベルト・ドナウディ>

定番リサイタル用

Nostalgia(郷愁) /作曲:P.Cimara(1887-1967)<作詞:ハインリヒ・ハイネ>

定番リサイタル用

Élegie(エレジー) /作曲:J-E.F.Massenet(1842-1912)<作詞:ルイ・ガレ>

研究課題曲

『美しき水車小屋の娘』から /作曲:F.Schebert(1797-1728)

<作詞:ヴィルヘルム・ミュラー>

第1曲:Das Wandern(さすらい)

研究課題曲

<茨城>

私の実家は茨城の県都、水戸です。水戸を離れて東へ三里、水戸駅から大洗鹿島臨海鉄道の大洗駅の程近くに、ソプラノ川上茉梨絵先生のご実家があり、帰省のたびにレッスンを受けています。

残念ながら、コロナ禍のため、レッスンは控えさせていただき、その代わりに、彼女のリサイタルやコンサートには聴衆の一人として足を運んでいます。

川上さんは茨城において活躍している声楽家の中でも稀にみる若手の逸材です。いずれ、少しずつごしょうかいさせていただこうと思います。定番リサイタル用とした上記の4曲は、すべて川上さんのご推薦の曲です。

本日は、簡単な近況報告です。これが、今後、どのように展開していくのか、御見守り下さいますように。

ARCHIVE

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年9月

- 2023年7月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年9月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月