第一弾:友の湯温泉(北茨城市)その2

<友の湯温泉は、本当に温泉なのだろうか?>

温泉といえば、文字通り“温かい湧き水”のみを指すと考える人が多いようです。しかし1948年(昭和23)に制定された、温泉開発や利用について規制する「温泉法」には、次のように定められています。

温泉法の条文をわかりやすく書きあらためてみると「地中から湧出する温水、鉱水および水蒸気、その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く)で、湧出口での温度が摂氏25度以上のものか、鉱水1㎏の中に定められた量以上の物質が含まれるもの」ということになるます。つまり25℃以下でも、規定物質を一種以上含んでいれば「温泉」といえることになる。

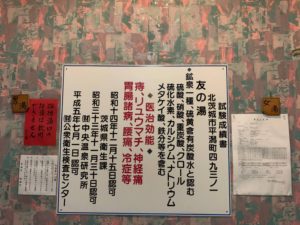

「友の湯温泉」の泉温は15.3℃(調査時における気温:24.2℃)であり、25度未満ですが、一方、鉱水1㎏中の成分を確認してみると、遊離成分(非解離成分)のメタけい酸(H₂Si0₃)が96.1(㎎)含有され、温泉法第二条の別表に規定される基準である50(㎎)以上という条件を満たします。そのため、「友の湯温泉」は温泉法の定義に基づく「温泉」と判定されます。

なお、温泉は湧出口(源泉)での泉温によって次の4つに分類されます。たとえば、25℃未満の友の湯温泉は、「冷鉱泉」に分類されます。刺激に弱い方は、まず適温に加熱した「冷鉱泉」や「低温泉」(34℃未満)を選べばよいです。また、ぬるい湯に長くつかりたい方は、「高温泉」(42℃以上)を避け、上記の他に「温泉」(42℃未満)を選べばよいでしょう。

また、温泉水の液性(酸性、中性、アルカリ性)がpH値(水素イオン濃度指数)によって記されています。一般的にpH7が中性とされ、血液のpHは7.4で弱アルカリ性ですが、温泉の場合はpH6以上から7.5未満の範囲を中性とし、「中性泉」と呼びます。友の湯温泉のpHは7.1なので中性泉に分類されます。中性泉は、肌に優しいです。

さらに、温泉水の密度は、試験室に持ち帰った温泉水の水温20℃における1cm3あたりの質量で表わされています。二酸化炭素(炭素ガス)などをある程度以上含有する場合は1より小さくなり、また塩分が濃厚なときは1より大きくなります。友の湯温泉の泉質は塩分が少ないのに対して、二酸化炭素(炭素ガス)が30.0㎎含まれていますが、やはり、温泉水の密度は0.9987(20℃/4℃)で1より小さいです。

その他、温泉は各種の塩類が溶けている液体であるため、「浸透圧」というものを持っています。浸透圧とは、2つの濃度が違った溶液を「仕切り」で分けた場合、濃度を一定にしようと、濃度の薄い溶液から濃い溶液に水分が移ろうとする力です。「仕切り」が水分だけでなく、溶解物質も通す場合は、濃い溶液の溶解物が、薄い溶液の方に移ろうとします。

人間の身体を作っている細胞液と等しい浸透圧を持つ液体を等張液と言いますが、この等張液を基準にして温泉を3つに分類することができます。

人間の身体を作っている細胞液と等しい浸透圧を持つ液体を等張液と言いますが、これは8.8g=8800㎎の食塩を1リットルの水に溶かした生理食塩水に相当します。ですから、等張泉の溶存物質計は8.0~10.0g/Lとされています。

温泉分析書には、温泉水の溶存物質総量が記載されています。溶存物質総量とは、鉱水(鉱泉)1kg中に含まれているガス性以外の物質の総量のことであり、陽イオンと陰イオンと非解離物質の総合計の値をさします。

1978年に改正された環境庁鉱泉分析法指針で療養泉の基準のひとつとなり、総量1,000㎎以上は塩類泉に分類されます。友の湯温泉の溶存物質計(ガス性のものを除く)は0.553g/㎏mすなわち総量553㎎で1,000㎎未満であるので、塩類泉ではありません。また、浸透圧による分類では友の湯温泉は、「低張泉」(8g=8,000㎎未満)に該当します。

ARCHIVE

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年9月

- 2023年7月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年9月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月